Новости Аквакультуры

25.12.2025

Спасти онежского лосося

25.12.2025

17.11.2025

Прудовые хозяйства ищут пути к эффективности

17.11.2025

25.10.2025

Аквакультура ищет форматы для будущего

25.10.2025

14.10.2025

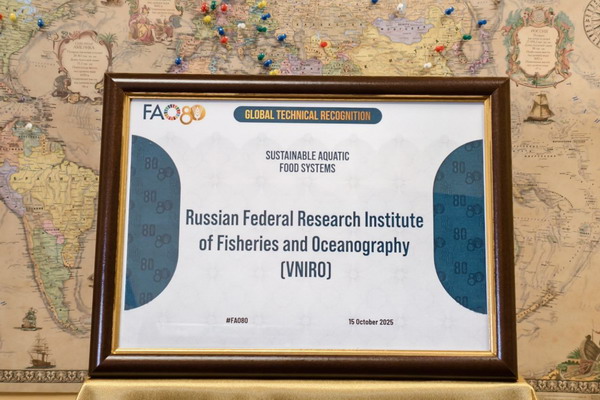

ВНИРО сформирует Биоресурсную коллекцию

14.10.2025